我部揭示硬碳中“转化–释放”动态储钠新机制并开发出高功率硬碳负极材料

来源:DICP

时间:2025-10-30 栏目类别:新闻动态

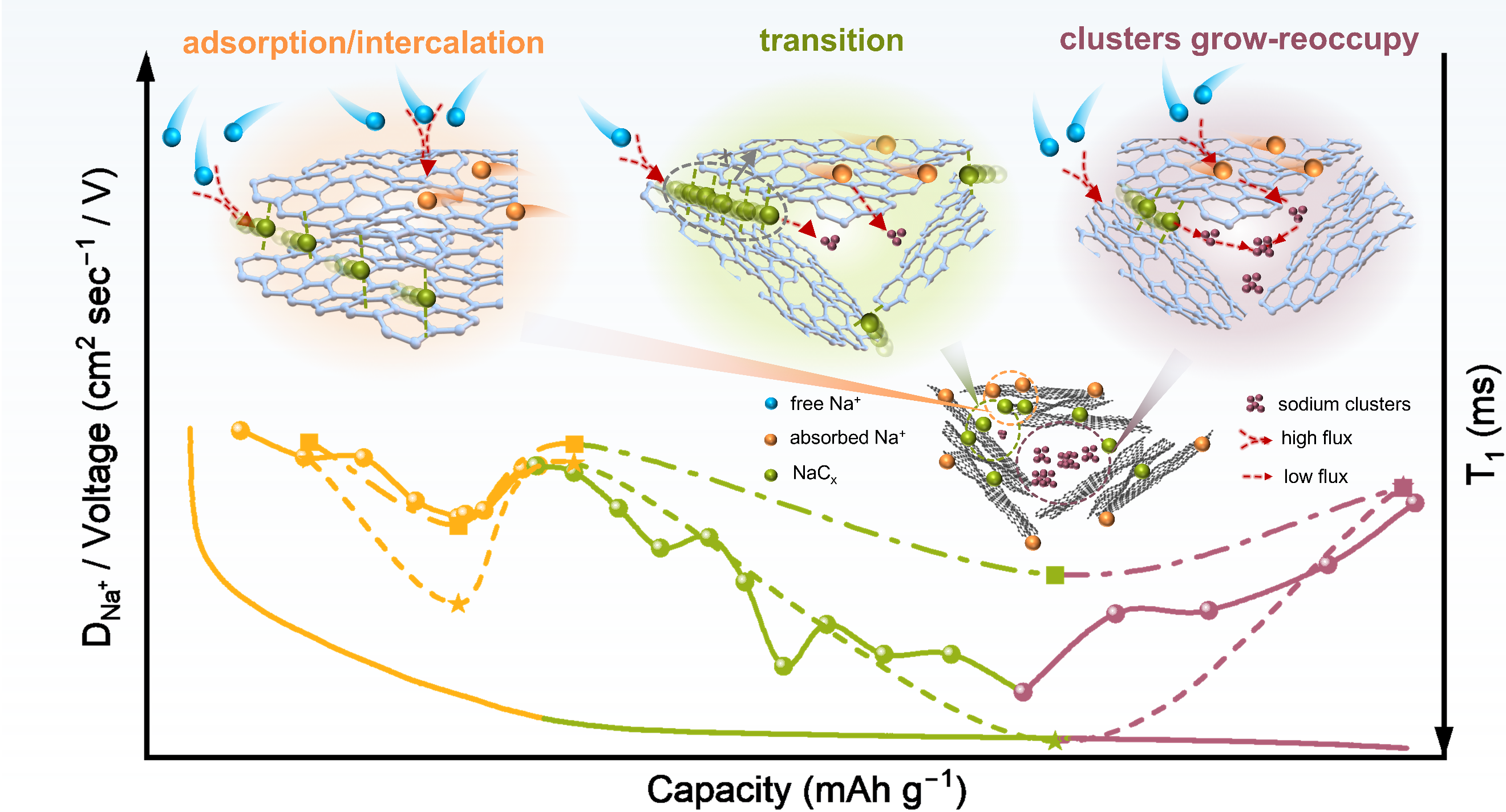

近日,我部李先锋研究员、郑琼研究员团队与燃料电池研究部谱学电化学与锂离子电池研究组(DNL0307组)彭章泉研究员、钟贵明副研究员等合作,在钠离子电池硬碳负极研究方面取得新进展,揭示了硬碳储钠过程中,低压平台区“转化填充–团簇形成长大–再次吸附/插层”的动态演变规律,确定插层态钠向团簇的转化过程为动力学速控步骤,并据此提出了高容量、高倍率硬碳材料微观结构的设计策略。

钠离子电池具有资源丰富、成本低廉、性价比高等优势,在中低速电动车和大规模储能等领域应用前景广阔。其中,硬碳材料因其高容量和适宜的工作电压,被视为最具商业化前景的负极材料。然而,其储钠机制长期存在争议,尤其是其放电曲线低压平台区(小于0.1 V)的钠存储行为尚不明确。传统观点认为,平台区容量源于钠在闭孔中形成准金属簇,然而,钠离子在吸附、插层态与金属簇间之间的动态转化过程和动力学瓶颈仍不明晰,这为高性能硬碳材料的结构设计带来了挑战。

针对上述问题,在本工作中,团队通过定量原位核磁共振 (NMR)结合拉曼光谱和电化学分析等方法,精准量化了硬碳储钠过程中的不同钠物种(吸附、插层、团簇)占比演变过程:在斜坡区(1.5至0.15V),钠离子主要吸附在缺陷位点并插层于石墨微晶中;在平台区早期(0.15V至0.05V),吸附与插层态钠释放并迁移至闭孔,转化形成准金属钠簇;在平台区后期(0.05V至0V):钠簇逐步长大,同时部分被释放的吸附/插层位点重新被占据。上述发现揭示了平台区容量源于插层、吸附态钠向闭孔内准金属簇的动态转化,而非直接填充的过程。在平台区早期,吸附态和插层态钠的迁移速率逐步降低导致平台阶段扩散系数逐渐下降,限制了储钠动力学。其中,插层态钠向团簇的转化速度(弛豫时间T1约为21ms)远慢于吸附态(弛豫时间T1约为12ms),成为储钠过程的动力学速控步。在此基础上,研究进一步阐明,硬碳的微观结构对储钠动力学具有重要影响:较大的层间距、丰富的闭孔结构与合理的缺陷分布,有助于促进吸附和插层态钠向团簇态钠的快速转化,显著改善平台区的动力学。

基于上述发现,团队通过在前驱体的预氧化过程中引入合适的分子交联剂,实现了对闭孔、层间距等微观结构精细调控,构建出具有快速离子迁移通道的高性能硬碳。利用该材料所组装的钠离子半电池在30 mA g-1下实现了413.2 mAh g-1的高可逆容量,在1500 mA g-1大电流下仍具有253.0 mAh g-1的容量。材料经小试后加工性能满足实用化需求,与Na3V2(PO4)3正极匹配成功组装出软包电池,1500 mA g-1电流密度下容量保持率为30mA g-1下的80.4%,600 mA g-1下循环200次的容量保持率达到90.2%,展示出优异的倍率性能和循环稳定性。该研究深化了对硬碳储钠机理及其结构–性能关系的理解,为实现高容量、高倍率钠离子电池硬碳材料的设计提供了新的理论依据与技术指导。

相关工作以“Insights into the dynamical sodium occupancy evolution and rate-limiting steps in hard carbon”为题,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该工作第一作者是DNL17博士研究生葛莹。上述工作得到了中国科学院储能专项、中国科学院A类先导专项“基于高比例可再生能源的储能关键技术与示范”、辽宁省重大科技专项等项目的支持。(文/图 葛莹)

文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c12673

DICP科普一下∣硬碳